María Jesús Otero recuerda vivir a sus diez años en un «pequeño paraíso» . Ribadelago era un pueblo de casas de piedra, madera y pizarra rosada de cultivos de lino y cereal. Escondido entre la montaña y el lago de Sanabria, agricultores, ganaderos, padres, madres y niños vivían a la espera del prometido progreso que traerían los embalses y la presa de Vega de Tera que se acababa de estrenar. Un pueblecito sencillo, «de paz», donde las carreteras finalizan y conducen a ninguna parte. «Lo que nunca supimos, hasta que ya fue demasiado tarde, es que la presa era un regalo envenenado », dice Otero cuando rememora lo que sucedió el 9 de enero de 1959.Justo al darse la medianoche, un golpe sordo desencajó la montaña y la calma de Ribadelago. 25 minutos después, una masa de agua —ocho millones de metros cúbicos— se precipitaron por el valle del río Tera hasta estrellarse contra el caserío de Ribadelago. «Recuerdo esa noche como una película. El ruido, los sonidos, los olores. Todo», explica. A ella la tromba le sorprendió en el corredor de su casa, donde permaneció toda la noche aferrada a la barandilla, con el agua a la altura de las rodillas y junto a su abuela, que «rezaba en voz baja plegarias para que no ocurriera una desgracia en la familia». Ellos tuvieron suerte. Su casa se ubicaba a las afueras, sobre una peña que hizo de escudo contra el agua y evitó que algún familiar falleciera. Pero el resto del pueblo no pudo decir lo mismo. Aquella noche murieron 144 personas . Sólo 28 cadáveres pudieron ser rescatados. El resto permanecen a día de hoy hundidos, encerrados en el lodo del lago de Sanabria.Noticias relacionadas reportaje Si Rebelión en la España despoblada frente al derribo de una presa: «Hundirán la zona» Érika Montañés reportaje Si En Zamora Los muertos del agua: la dana hace revivir la tragedia de Ribadelago Ana PedreroAl día siguiente, con la primera luz, el pueblo ya no era el mismo. El entorno pasó del «paraíso al infierno» , dice Otero. «Donde el día anterior estaban la iglesia y los huertos aparecieron bloques enormes de piedras, paredes arrancadas, madera astillada y animales muertos. Yo salí a primera hora, siguiendo a mi padre hasta donde pude». Anduvo durante horas, entre restos de enseres de lo que fue la vida de sus vecinos, hasta que escuchó un grito que aún la visita: el de un niño al reconocer el cuerpo de su madre. Más tarde, comenta que se armó de valor para visitar la morgue improvisada, donde se acercó al cadáver de que la era su amiga más intima. «Le hablé casi como en clase, muy despacio, con la torpeza de una niña que no era aún consciente del todo de la gravedad de lo sucedido». Lo cuenta sin dramatismo, pero sin esconder la herida: «Le pregunté una y otra vez que por qué se había ido. Todavía me lo pregunto».Culpable por seguir vivaA todo esto se sumó el modo de vivir la tragedia. A ella, en aquellas una niña, le asediaron pesadillas, sueños repetidos, imágenes fijas y culpas sin nombre. «Tuve sueños premonitorios, pesadillas que me avisaban de lo que iba a suceder . Después de la catástrofe, ese mismo sueño me acompañó durante años, como una advertencia de algo que yo hubiera podido hacer para evitarla». Con los años entendió que la memoria no se cura; se aprende a vivir con ella. «Me señalaban. Me hicieron sentir culpable por haber sobrevivido y no morir junto a mis amigos»Su entorno tampoco ayudó. Tras el suceso, se fue a estudiar a Salamanca, donde creció con la sensación de ocupar un lugar incómodo. «Me señalaban. Me hicieron sentir culpable por haber sobrevivido y no morir junto a mis amigos», confiesa. «Eso también te marca. Estar viva y sentir que debes pedir perdón por estarlo» . Por ello decidió, durante 50 años, guardar silencio. En los documentos oficiales ponía Galende como lugar de origen, para evitar dejar registros de que era de Ribadelago. En 2009 todo cambió y decidió escribir dos libros ‘Tráeme una estrella’ y ‘El bramido del Tera’, con un «objetivo doble, dejar memoria y responsabilidad por lo sucedido», resume. La tragedia de Ribadelago Arriba, algunos de los vecinos afectados de Ribadelago el 11 de enero de 1959. Abajo, parte de la iglesia del pueblo, medio derrumbada. A la izquierda Victoria, prima de María Jesús Otero, con apenas cuatro años y sobre los restos de que era su casa. Archivo ABCEn compensación a la destrucción del pueblo, Ribadelago Nuevo fue reconstruido aguas abajo siguiendo el modelo del Plan Badajoz y se llamó temporalmente Ribadelago de Franco. ABC publicó el 10 de enero de 1959, tan solo un día después de la catástrofe, el siguiente titular: «El jefe del Estado adopta el pueblo de Ribadelago y encomienda al ministerio de la Vivienda su reconstrucción». Se construyó un nuevo municipio para reubicar a los supervivientes que perdieron sus hogares, y la presa original quedó abandonada y todavía se encuentra en el mismo estado que el día del desastre.Silencio y olvidoSobre la rotura de la presa, Otero subraya que los problemas «eran un secreto a voces. En el pueblo todos sabían que en el muro de hormigón de la presa el agua se escapaba a chorros , que llevaban dos años inyectando cemento en unas grietas que no secaban. A pesar de todo, días antes se ordenó llenar el embalse de Vega de Tera hasta los topes para probarla y producir electricidad al máximo, acumulando esos ocho millones de metros cúbicos de agua contra un muro mal construido y sostenido por unos contrafuertes que se iban deformando. Fue un disparate», explica Otero, afectada por lo que dice que fue una tragedia que «se pudo evitar». «La avaricia del hombre y las trampas que se hicieron en el abaratamiento en los materiales de obra tuvieron la culpa, pero se miró hacia otro lado». «No se puede hacer nada por la presa. Esto no tiene solución hasta que reviente»La versión oficial apuntaba al llenado de la presa por las fuertes lluvias, y no hay rastro de que hubiera un cambio en los materiales que se usaron. El 22 de diciembre de 1958, 18 días antes de la tragedia, se había realizado la última reparación. No obstante, Otero indica que el operario encargado del remiendo le había comentado a su padre —trabajador en la construcción de la presa— y al alcalde de Ribadelago que «no se puede hacer nada. Esto no tiene solución hasta que reviente». Para Otero, quien ahora, tras 66 años, ve la situación sin los «ojos de una niña», «el silencio, el olvido y la censura» se impusieron sobre Sanabria y sus víctimas. «Los tribunales dictaron justicia sin justicia. No hubo culpables e incluso a quienes reclamaron lo que por derecho les pertenecía se les tildó de avariciosos . Esto es un crimen por el que nadie ha pagado las consecuencias». La catástrofe, insiste, no surgió esa noche. Empezó mucho antes, con las obras: barrenos que estallaban a destiempo y provocaban muertos, gases en los túneles, polvo que se clavaba en los pulmones. Su padre moriría en 1981 de silicosis , como tantos otros obreros. «Para entender Ribadelago hay que asumir que las víctimas no fueron solo las arrastradas por la ola, sino también los obreros que pagaron con la salud el precio de la electricidad».«La dana me hizo revivir mi tragedia. Sentí la herida ajena como propia» Tampoco acepta que el recuerdo se reduzca a un acto ritual. La memoria, insiste, es una herramienta cívica que obliga a hacer bien las cosas hoy. Lo pensó, por ejemplo, cuando la dana del 29 de octubre de 2024 anegó las calles en Valencia. «La dana me hizo revivir mi tragedia. Sentí la herida ajena como propia» , pero también vio «más luz y esperanza» que en 1959, gracias a lo que se ha aprendido y avanzado en los últimos años. A raíz del suceso de Ribadelago. El legado que Otero propone no es melancolía, sino práctica. A los jóvenes les reclama que «tomen la antorcha, que pregunten a los mayores, que exijan proyectos seguros y empatía con las víctimas» y que si, alguna vez pasan por los resto del viejo Ribadelago, paseen despacio. «No verán solo ruinas, bajo los sillares sobreviven nombres, oficios, risas, la vida que fue. Allí, donde una noche el agua cambió el mapa, se decide todavía el sentido de la memoria. «No hay que congelarla, sino usarla para evitar el olvido y prevenir el desastre. Ese, comenta Otero, es «el único homenaje que de verdad repara». María Jesús Otero recuerda vivir a sus diez años en un «pequeño paraíso» . Ribadelago era un pueblo de casas de piedra, madera y pizarra rosada de cultivos de lino y cereal. Escondido entre la montaña y el lago de Sanabria, agricultores, ganaderos, padres, madres y niños vivían a la espera del prometido progreso que traerían los embalses y la presa de Vega de Tera que se acababa de estrenar. Un pueblecito sencillo, «de paz», donde las carreteras finalizan y conducen a ninguna parte. «Lo que nunca supimos, hasta que ya fue demasiado tarde, es que la presa era un regalo envenenado », dice Otero cuando rememora lo que sucedió el 9 de enero de 1959.Justo al darse la medianoche, un golpe sordo desencajó la montaña y la calma de Ribadelago. 25 minutos después, una masa de agua —ocho millones de metros cúbicos— se precipitaron por el valle del río Tera hasta estrellarse contra el caserío de Ribadelago. «Recuerdo esa noche como una película. El ruido, los sonidos, los olores. Todo», explica. A ella la tromba le sorprendió en el corredor de su casa, donde permaneció toda la noche aferrada a la barandilla, con el agua a la altura de las rodillas y junto a su abuela, que «rezaba en voz baja plegarias para que no ocurriera una desgracia en la familia». Ellos tuvieron suerte. Su casa se ubicaba a las afueras, sobre una peña que hizo de escudo contra el agua y evitó que algún familiar falleciera. Pero el resto del pueblo no pudo decir lo mismo. Aquella noche murieron 144 personas . Sólo 28 cadáveres pudieron ser rescatados. El resto permanecen a día de hoy hundidos, encerrados en el lodo del lago de Sanabria.Noticias relacionadas reportaje Si Rebelión en la España despoblada frente al derribo de una presa: «Hundirán la zona» Érika Montañés reportaje Si En Zamora Los muertos del agua: la dana hace revivir la tragedia de Ribadelago Ana PedreroAl día siguiente, con la primera luz, el pueblo ya no era el mismo. El entorno pasó del «paraíso al infierno» , dice Otero. «Donde el día anterior estaban la iglesia y los huertos aparecieron bloques enormes de piedras, paredes arrancadas, madera astillada y animales muertos. Yo salí a primera hora, siguiendo a mi padre hasta donde pude». Anduvo durante horas, entre restos de enseres de lo que fue la vida de sus vecinos, hasta que escuchó un grito que aún la visita: el de un niño al reconocer el cuerpo de su madre. Más tarde, comenta que se armó de valor para visitar la morgue improvisada, donde se acercó al cadáver de que la era su amiga más intima. «Le hablé casi como en clase, muy despacio, con la torpeza de una niña que no era aún consciente del todo de la gravedad de lo sucedido». Lo cuenta sin dramatismo, pero sin esconder la herida: «Le pregunté una y otra vez que por qué se había ido. Todavía me lo pregunto».Culpable por seguir vivaA todo esto se sumó el modo de vivir la tragedia. A ella, en aquellas una niña, le asediaron pesadillas, sueños repetidos, imágenes fijas y culpas sin nombre. «Tuve sueños premonitorios, pesadillas que me avisaban de lo que iba a suceder . Después de la catástrofe, ese mismo sueño me acompañó durante años, como una advertencia de algo que yo hubiera podido hacer para evitarla». Con los años entendió que la memoria no se cura; se aprende a vivir con ella. «Me señalaban. Me hicieron sentir culpable por haber sobrevivido y no morir junto a mis amigos»Su entorno tampoco ayudó. Tras el suceso, se fue a estudiar a Salamanca, donde creció con la sensación de ocupar un lugar incómodo. «Me señalaban. Me hicieron sentir culpable por haber sobrevivido y no morir junto a mis amigos», confiesa. «Eso también te marca. Estar viva y sentir que debes pedir perdón por estarlo» . Por ello decidió, durante 50 años, guardar silencio. En los documentos oficiales ponía Galende como lugar de origen, para evitar dejar registros de que era de Ribadelago. En 2009 todo cambió y decidió escribir dos libros ‘Tráeme una estrella’ y ‘El bramido del Tera’, con un «objetivo doble, dejar memoria y responsabilidad por lo sucedido», resume. La tragedia de Ribadelago Arriba, algunos de los vecinos afectados de Ribadelago el 11 de enero de 1959. Abajo, parte de la iglesia del pueblo, medio derrumbada. A la izquierda Victoria, prima de María Jesús Otero, con apenas cuatro años y sobre los restos de que era su casa. Archivo ABCEn compensación a la destrucción del pueblo, Ribadelago Nuevo fue reconstruido aguas abajo siguiendo el modelo del Plan Badajoz y se llamó temporalmente Ribadelago de Franco. ABC publicó el 10 de enero de 1959, tan solo un día después de la catástrofe, el siguiente titular: «El jefe del Estado adopta el pueblo de Ribadelago y encomienda al ministerio de la Vivienda su reconstrucción». Se construyó un nuevo municipio para reubicar a los supervivientes que perdieron sus hogares, y la presa original quedó abandonada y todavía se encuentra en el mismo estado que el día del desastre.Silencio y olvidoSobre la rotura de la presa, Otero subraya que los problemas «eran un secreto a voces. En el pueblo todos sabían que en el muro de hormigón de la presa el agua se escapaba a chorros , que llevaban dos años inyectando cemento en unas grietas que no secaban. A pesar de todo, días antes se ordenó llenar el embalse de Vega de Tera hasta los topes para probarla y producir electricidad al máximo, acumulando esos ocho millones de metros cúbicos de agua contra un muro mal construido y sostenido por unos contrafuertes que se iban deformando. Fue un disparate», explica Otero, afectada por lo que dice que fue una tragedia que «se pudo evitar». «La avaricia del hombre y las trampas que se hicieron en el abaratamiento en los materiales de obra tuvieron la culpa, pero se miró hacia otro lado». «No se puede hacer nada por la presa. Esto no tiene solución hasta que reviente»La versión oficial apuntaba al llenado de la presa por las fuertes lluvias, y no hay rastro de que hubiera un cambio en los materiales que se usaron. El 22 de diciembre de 1958, 18 días antes de la tragedia, se había realizado la última reparación. No obstante, Otero indica que el operario encargado del remiendo le había comentado a su padre —trabajador en la construcción de la presa— y al alcalde de Ribadelago que «no se puede hacer nada. Esto no tiene solución hasta que reviente». Para Otero, quien ahora, tras 66 años, ve la situación sin los «ojos de una niña», «el silencio, el olvido y la censura» se impusieron sobre Sanabria y sus víctimas. «Los tribunales dictaron justicia sin justicia. No hubo culpables e incluso a quienes reclamaron lo que por derecho les pertenecía se les tildó de avariciosos . Esto es un crimen por el que nadie ha pagado las consecuencias». La catástrofe, insiste, no surgió esa noche. Empezó mucho antes, con las obras: barrenos que estallaban a destiempo y provocaban muertos, gases en los túneles, polvo que se clavaba en los pulmones. Su padre moriría en 1981 de silicosis , como tantos otros obreros. «Para entender Ribadelago hay que asumir que las víctimas no fueron solo las arrastradas por la ola, sino también los obreros que pagaron con la salud el precio de la electricidad».«La dana me hizo revivir mi tragedia. Sentí la herida ajena como propia» Tampoco acepta que el recuerdo se reduzca a un acto ritual. La memoria, insiste, es una herramienta cívica que obliga a hacer bien las cosas hoy. Lo pensó, por ejemplo, cuando la dana del 29 de octubre de 2024 anegó las calles en Valencia. «La dana me hizo revivir mi tragedia. Sentí la herida ajena como propia» , pero también vio «más luz y esperanza» que en 1959, gracias a lo que se ha aprendido y avanzado en los últimos años. A raíz del suceso de Ribadelago. El legado que Otero propone no es melancolía, sino práctica. A los jóvenes les reclama que «tomen la antorcha, que pregunten a los mayores, que exijan proyectos seguros y empatía con las víctimas» y que si, alguna vez pasan por los resto del viejo Ribadelago, paseen despacio. «No verán solo ruinas, bajo los sillares sobreviven nombres, oficios, risas, la vida que fue. Allí, donde una noche el agua cambió el mapa, se decide todavía el sentido de la memoria. «No hay que congelarla, sino usarla para evitar el olvido y prevenir el desastre. Ese, comenta Otero, es «el único homenaje que de verdad repara».

María Jesús Otero recuerda vivir a sus diez años en un «pequeño paraíso». Ribadelago era un pueblo de casas de piedra, madera y pizarra rosada de cultivos de lino y cereal. Escondido entre la montaña y el lago de Sanabria, agricultores, ganaderos, padres, … madres y niños vivían a la espera del prometido progreso que traerían los embalses y la presa de Vega de Tera que se acababa de estrenar. Un pueblecito sencillo, «de paz», donde las carreteras finalizan y conducen a ninguna parte. «Lo que nunca supimos, hasta que ya fue demasiado tarde, es que la presa era un regalo envenenado», dice Otero cuando rememora lo que sucedió el 9 de enero de 1959.

Justo al darse la medianoche, un golpe sordo desencajó la montaña y la calma de Ribadelago. 25 minutos después, una masa de agua —ocho millones de metros cúbicos— se precipitaron por el valle del río Tera hasta estrellarse contra el caserío de Ribadelago. «Recuerdo esa noche como una película. El ruido, los sonidos, los olores. Todo», explica. A ella la tromba le sorprendió en el corredor de su casa, donde permaneció toda la noche aferrada a la barandilla, con el agua a la altura de las rodillas y junto a su abuela, que «rezaba en voz baja plegarias para que no ocurriera una desgracia en la familia». Ellos tuvieron suerte. Su casa se ubicaba a las afueras, sobre una peña que hizo de escudo contra el agua y evitó que algún familiar falleciera. Pero el resto del pueblo no pudo decir lo mismo. Aquella noche murieron 144 personas. Sólo 28 cadáveres pudieron ser rescatados. El resto permanecen a día de hoy hundidos, encerrados en el lodo del lago de Sanabria.

Al día siguiente, con la primera luz, el pueblo ya no era el mismo. El entorno pasó del «paraíso al infierno», dice Otero. «Donde el día anterior estaban la iglesia y los huertos aparecieron bloques enormes de piedras, paredes arrancadas, madera astillada y animales muertos. Yo salí a primera hora, siguiendo a mi padre hasta donde pude». Anduvo durante horas, entre restos de enseres de lo que fue la vida de sus vecinos, hasta que escuchó un grito que aún la visita: el de un niño al reconocer el cuerpo de su madre. Más tarde, comenta que se armó de valor para visitar la morgue improvisada, donde se acercó al cadáver de que la era su amiga más intima. «Le hablé casi como en clase, muy despacio, con la torpeza de una niña que no era aún consciente del todo de la gravedad de lo sucedido». Lo cuenta sin dramatismo, pero sin esconder la herida: «Le pregunté una y otra vez que por qué se había ido. Todavía me lo pregunto».

Culpable por seguir viva

A todo esto se sumó el modo de vivir la tragedia. A ella, en aquellas una niña, le asediaron pesadillas, sueños repetidos, imágenes fijas y culpas sin nombre. «Tuve sueños premonitorios, pesadillas que me avisaban de lo que iba a suceder. Después de la catástrofe, ese mismo sueño me acompañó durante años, como una advertencia de algo que yo hubiera podido hacer para evitarla». Con los años entendió que la memoria no se cura; se aprende a vivir con ella.

«Me señalaban. Me hicieron sentir culpable por haber sobrevivido y no morir junto a mis amigos»

Su entorno tampoco ayudó. Tras el suceso, se fue a estudiar a Salamanca, donde creció con la sensación de ocupar un lugar incómodo. «Me señalaban. Me hicieron sentir culpable por haber sobrevivido y no morir junto a mis amigos», confiesa. «Eso también te marca. Estar viva y sentir que debes pedir perdón por estarlo». Por ello decidió, durante 50 años, guardar silencio. En los documentos oficiales ponía Galende como lugar de origen, para evitar dejar registros de que era de Ribadelago. En 2009 todo cambió y decidió escribir dos libros ‘Tráeme una estrella’ y ‘El bramido del Tera’, con un «objetivo doble, dejar memoria y responsabilidad por lo sucedido», resume.

Arriba, algunos de los vecinos afectados de Ribadelago el 11 de enero de 1959. Abajo, parte de la iglesia del pueblo, medio derrumbada. A la izquierda Victoria, prima de María Jesús Otero, con apenas cuatro años y sobre los restos de que era su casa.

Archivo ABC

En compensación a la destrucción del pueblo, Ribadelago Nuevo fue reconstruido aguas abajo siguiendo el modelo del Plan Badajoz y se llamó temporalmente Ribadelago de Franco. ABC publicó el 10 de enero de 1959, tan solo un día después de la catástrofe, el siguiente titular: «El jefe del Estado adopta el pueblo de Ribadelago y encomienda al ministerio de la Vivienda su reconstrucción». Se construyó un nuevo municipio para reubicar a los supervivientes que perdieron sus hogares, y la presa original quedó abandonada y todavía se encuentra en el mismo estado que el día del desastre.

Silencio y olvido

Sobre la rotura de la presa, Otero subraya que los problemas «eran un secreto a voces. En el pueblo todos sabían que en el muro de hormigón de la presa el agua se escapaba a chorros, que llevaban dos años inyectando cemento en unas grietas que no secaban. A pesar de todo, días antes se ordenó llenar el embalse de Vega de Tera hasta los topes para probarla y producir electricidad al máximo, acumulando esos ocho millones de metros cúbicos de agua contra un muro mal construido y sostenido por unos contrafuertes que se iban deformando. Fue un disparate», explica Otero, afectada por lo que dice que fue una tragedia que «se pudo evitar». «La avaricia del hombre y las trampas que se hicieron en el abaratamiento en los materiales de obra tuvieron la culpa, pero se miró hacia otro lado».

«No se puede hacer nada por la presa. Esto no tiene solución hasta que reviente»

La versión oficial apuntaba al llenado de la presa por las fuertes lluvias, y no hay rastro de que hubiera un cambio en los materiales que se usaron. El 22 de diciembre de 1958, 18 días antes de la tragedia, se había realizado la última reparación. No obstante, Otero indica que el operario encargado del remiendo le había comentado a su padre —trabajador en la construcción de la presa— y al alcalde de Ribadelago que «no se puede hacer nada. Esto no tiene solución hasta que reviente». Para Otero, quien ahora, tras 66 años, ve la situación sin los «ojos de una niña», «el silencio, el olvido y la censura» se impusieron sobre Sanabria y sus víctimas. «Los tribunales dictaron justicia sin justicia. No hubo culpables e incluso a quienes reclamaron lo que por derecho les pertenecía se les tildó de avariciosos. Esto es un crimen por el que nadie ha pagado las consecuencias».

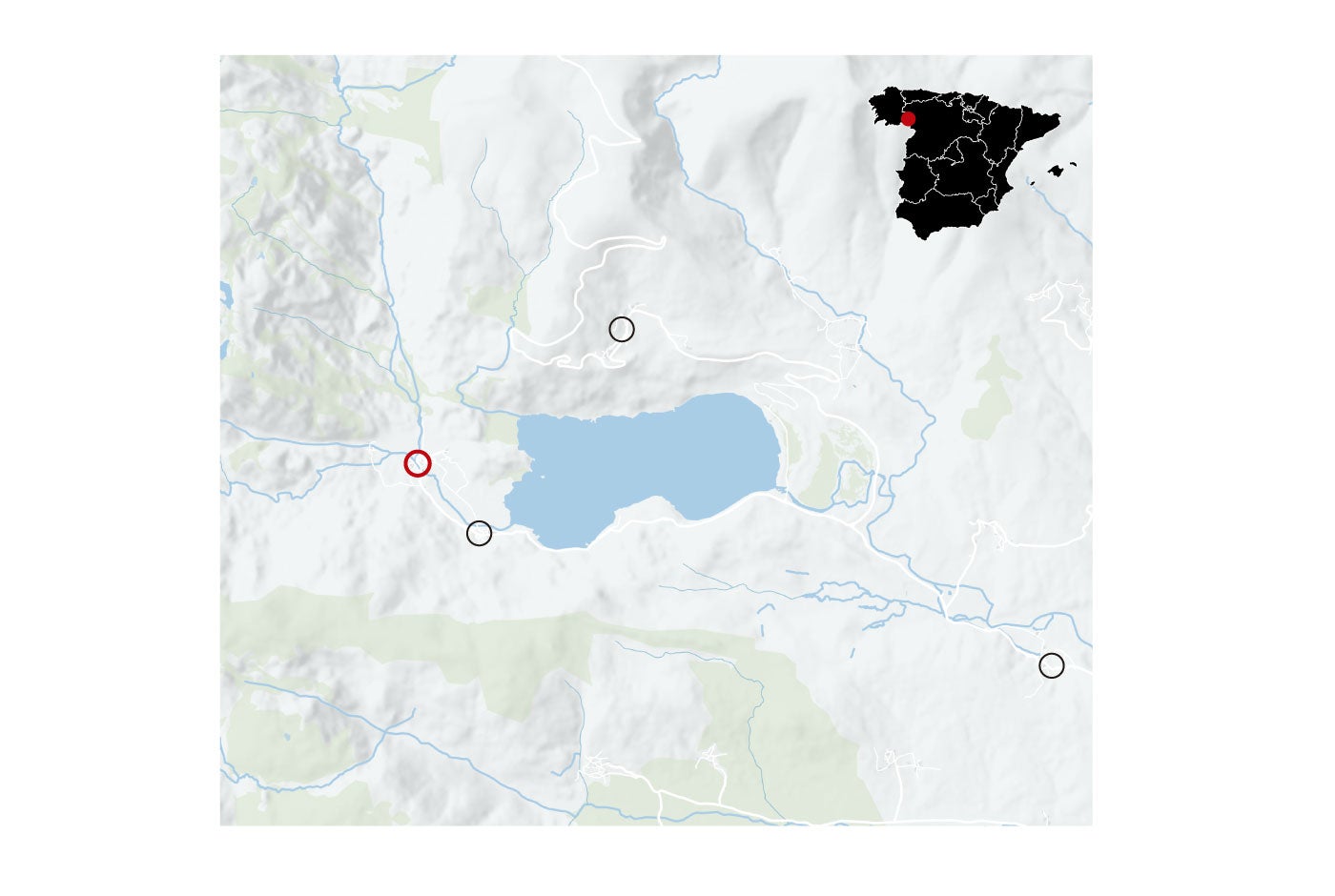

Zamora

(Castilla y León)

San Martín de

Castañeda

Ribadelago

Viejo

Lago de

Sanabria

Ribadelago

Nuevo

Fuente: Map Tiler y elaboración propia / ABC

Zamora

(Castilla y León)

San Martín de

Castañeda

Ribadelago

Viejo

Lago de

Sanabria

Ribadelago

Nuevo

Galende

Fuente: Map Tiler y elaboración propia / ABC

La catástrofe, insiste, no surgió esa noche. Empezó mucho antes, con las obras: barrenos que estallaban a destiempo y provocaban muertos, gases en los túneles, polvo que se clavaba en los pulmones. Su padre moriría en 1981 de silicosis, como tantos otros obreros. «Para entender Ribadelago hay que asumir que las víctimas no fueron solo las arrastradas por la ola, sino también los obreros que pagaron con la salud el precio de la electricidad».

«La dana me hizo revivir mi tragedia. Sentí la herida ajena como propia»

Tampoco acepta que el recuerdo se reduzca a un acto ritual. La memoria, insiste, es una herramienta cívica que obliga a hacer bien las cosas hoy. Lo pensó, por ejemplo, cuando la dana del 29 de octubre de 2024 anegó las calles en Valencia. «La dana me hizo revivir mi tragedia. Sentí la herida ajena como propia», pero también vio «más luz y esperanza» que en 1959, gracias a lo que se ha aprendido y avanzado en los últimos años. A raíz del suceso de Ribadelago.

El legado que Otero propone no es melancolía, sino práctica. A los jóvenes les reclama que «tomen la antorcha, que pregunten a los mayores, que exijan proyectos seguros y empatía con las víctimas» y que si, alguna vez pasan por los resto del viejo Ribadelago, paseen despacio. «No verán solo ruinas, bajo los sillares sobreviven nombres, oficios, risas, la vida que fue. Allí, donde una noche el agua cambió el mapa, se decide todavía el sentido de la memoria. «No hay que congelarla, sino usarla para evitar el olvido y prevenir el desastre. Ese, comenta Otero, es «el único homenaje que de verdad repara».

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores

RSS de noticias de sociedad