Scott Cooper ensaya la enésima revisión del biopic que no quiere ser biopic con un atormentado Jeremy Allen White fuera de sí y a la caza del Oscar Leer Scott Cooper ensaya la enésima revisión del biopic que no quiere ser biopic con un atormentado Jeremy Allen White fuera de sí y a la caza del Oscar Leer

De un tiempo a esta parte se ha impuesto un nuevo género al que le ocurre lo mismo que en el pasado le sucedió al western transformado por obra y gracia del crepúsculo de los héroes en antiwestern. Y así, lo que antes era biopic ahora es antibiopic. Y así, no hay película biográfica a fecha de hoy cuyo principal cometido no sea negar una y otra vez al espectador la evidencia de que lo está viendo es exactamente eso: lo que ve. Y así. No pasa nada y no tenemos que enfadarnos por eso, pero pulpo como animal de compañía da problemas. No deja pelos en el sofá, pero da problemas.

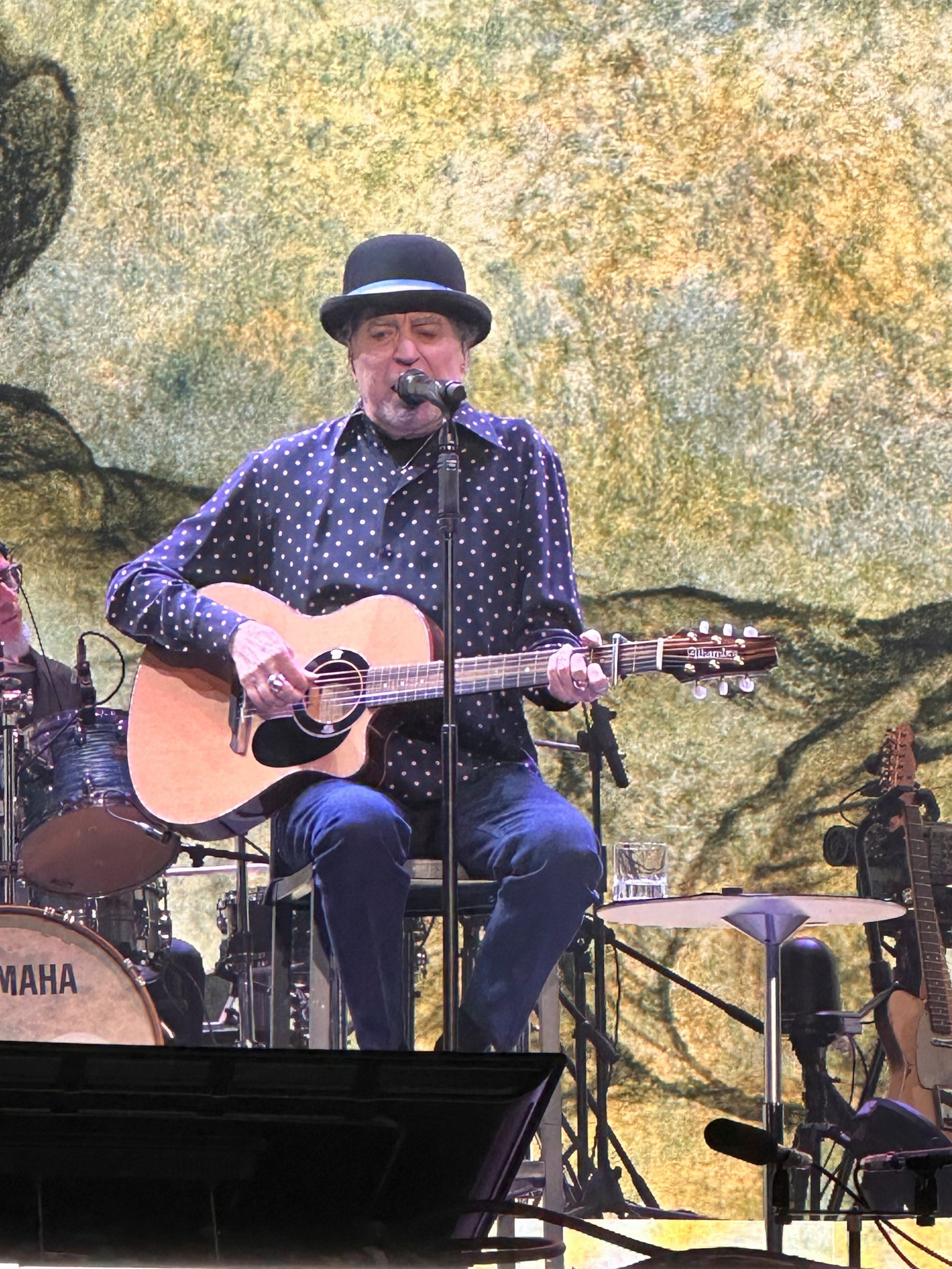

Springsteen: Deliver Me From Nowhere es biopic. Nada más y nos pongamos como nos pongamos. Al contrario de otros, eso sí, no cuenta una vida entera, pero su intención es la misma de todos ellos: glorificar la existencia (o una parte de ella) del personaje retratado. Bien es cierto que ahora, en contra del precepto por todos asumido, la intención es centrarse no en el lado más luminoso, sino justo en el reverso oscuro de la fuerza, allí donde habitan los dragones, las depresiones, las obsesiones y las neuras; allí donde duele el cuerpo y hasta la misma vida. La idea no es otra que detenerse en la tortuosa creación de una obra de arte, el álbum Nebraska con el que Springsteen se refutó a sí mismo en la cima del éxito, amagó con el suicidio y se desnudó ante el mundo con una resplandeciente violencia. El artista que surgió tras semejante cataclismo ya solo mantuvo conversaciones interesantes con la misma eternidad.

Cooper reedita lo que tan bien se le diera en su trabajo anterior Corazón salvaje. Ahora cambia a Jeff Bridges por Jeremy Allen White, pero vuelve a demostrar un fino oído para las voces rotas, las vidas en crudo, los cuerpos encogidos y las canciones enteras (esto último es importante). De paso, a nadie se le escapa, la tentación del Oscar ya logrado por Bridges (un actor que canta es difícilmente resistible para los académicos) sigue ahí. Hay que reconocer el gusto que demuestra el director por una puesta en escena tan torturada como transparente, tan paciente y reposada como profunda.

Pero luego está la otra parte, la más dudosa. Springsteen: Deliver Me From Nowhere rezuma de principio a fin un aroma (por momentos tufo) a hagiografía que daña el propio principio fundacional de la película. Ese empeño por santificar cada gesto del protagonista hasta más allá de lo razonable arruina la promesa tan cacareada del antibiopic que se nos quiere vender. Tampoco el recurso (por muy verídico que sea) al padre autoritario encarnado con la contundencia de siempre por Stephen Graham ayuda a desprendernos de la sensación de que estamos ante la misma historia de siempre. De hecho, la película crece y sí acierta a presentarse como novedad cuando apenas se molesta en dibujar ni presentar las causas de la turbación del protagonista. Cuando esto ocurre, Scott consigue presentar con rotundidad su tesis más osada e interesante: Springsteen se hunde porque sí, porque la vida no tiene más sentido que el hundimiento. Pero quizá asustado por lo poco popular de tesis tan brillante y certera, se echa a atrás y vuelve con la cantinela ya casi insoportable de los traumas infantiles. Es entonces cuando la agonía del creador da pereza. Es entonces cuando uno se pregunta cómo se pasea a un pulpo.

—

Director: Scott Cooper. Intérpretes: Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser. Duración: 120 minutos. Nacionalidad: Estados Unidos.

Cultura // elmundo